Das Labor für Oberflächentechnik am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik hat eine bedeutende Erweiterung seiner Forschungs- und Lehrkapazitäten vorgenommen. Unter der Leitung von Professor Dr. Markus Lake, Leiter des Kompetenzzentrums STAR und des Labors für Oberflächentechnik, wurde eine hochmoderne Suspensionsspritzanlage erfolgreich in Betrieb genommen.

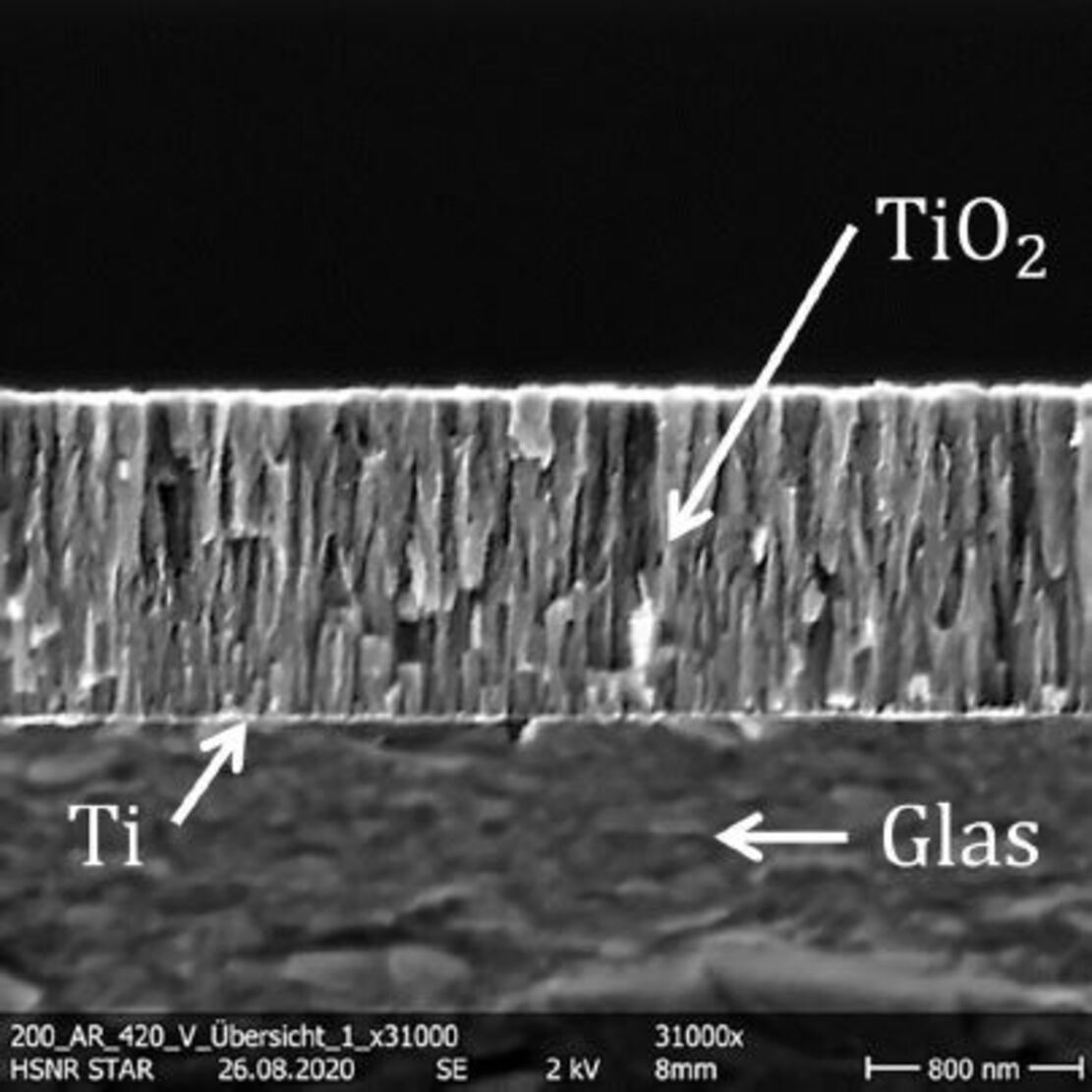

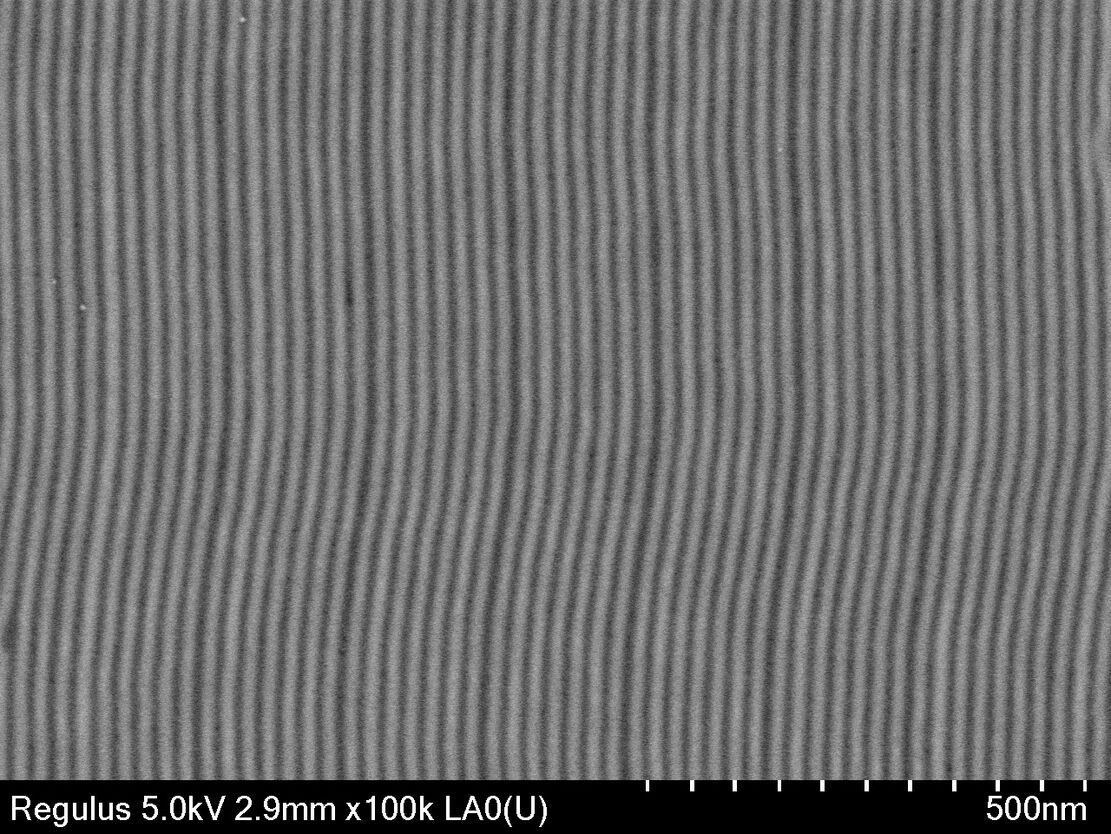

Mit dieser Anlage können im Hochgeschwindigkeits-Flammspritzverfahren (S-HVOF-Technologie) unter Verwendung von Suspensionen sehr dünne und fein strukturierte Schichten hergestellt werden. Hierbei stellen Suspensionen komplexe Stoffgemische aus einem Feststoff und einer Trägerflüssigkeit dar.

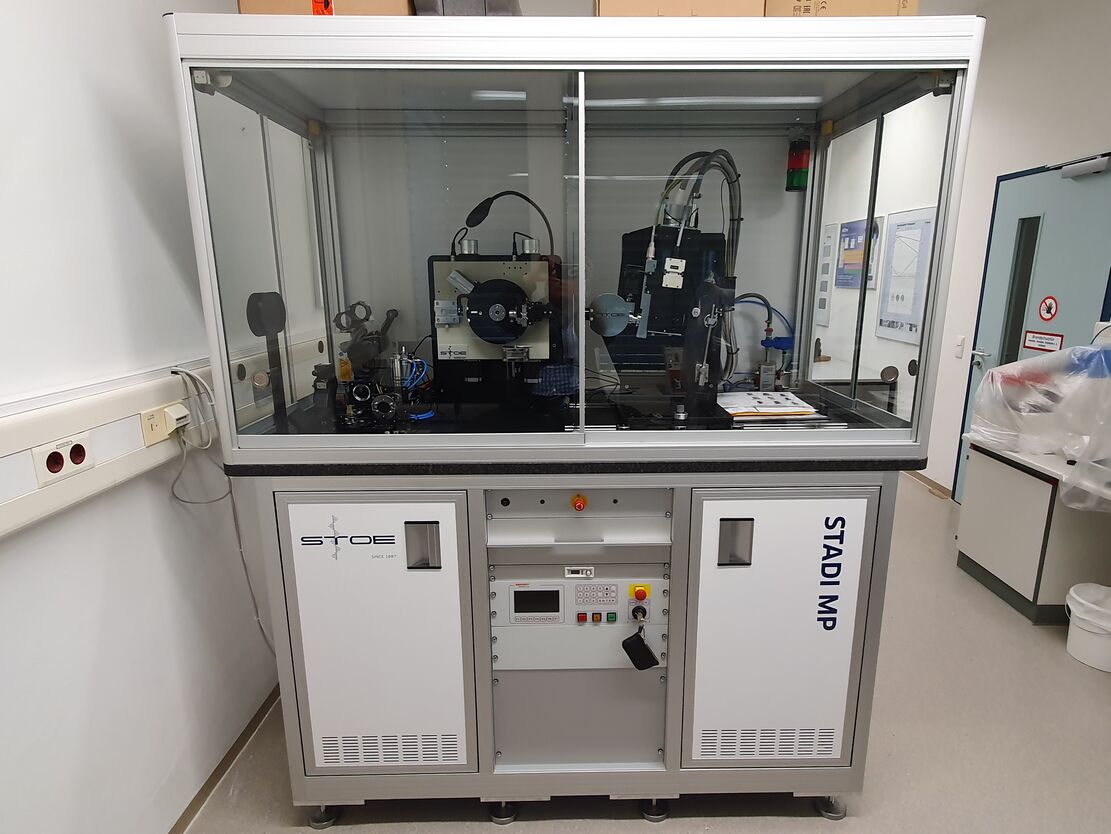

Die Suspensionsspritzanlage, entwickelt und hergestellt von der GTV Verschleißschutz GmbH aus Luckenbach (Rheinland-Pfalz), ist ein technologischer Meilenstein für die Hochschule. Diese Anlage erlaubt es, die Schicht- und Prozessentwicklung auf ein neues Niveau zu heben. Insbesondere im Bereich der Synthese katalytischer Werkstoff- und Oberflächensysteme eröffnen sich hierdurch völlig neue Möglichkeiten. Die S-HVOF-Anlage wird sowohl in der Lehre als auch in der Forschung eingesetzt und ermöglicht es, Studierende praxisnah in hochspezialisierte Technologien einzuführen.

Feierlich übergeben wurde die Anlage durch Hochschulpräsident Dr. Thomas Grünewald, GTV-Geschäftsführer Dr. Klaus Nassenstein und dem Entwicklungsleiter Dr. Andreas Wank. „Wir freuen uns, diese innovative Technologie in die Hände so erfahrener und engagierter Wissenschaftler zu geben“, betonte Dr. Klaus Nassenstein während der Zeremonie. Nassenstein war darüber hinaus bis April 2024 Präsident des Forschungs- und Transfernetzwerkes Mittelstand der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. (AiF).

Die HSNR zählt zu den wenigen Forschungseinrichtungen in Deutschland, die über diese fortschrittliche Applikationstechnik verfügen. „Die Entwicklung und Optimierung der Suspensionen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Andreas Roppertz vom Fachbereich Chemie“, sagt Prof. Dr. Lake. Durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit können maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche industrielle Anwendungen entwickelt werden.

Mit der neuen Suspensionsspritzanlage stärkt die Hochschule ihre Position als führende Forschungseinrichtung im Bereich der Oberflächentechnik und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Entwicklung zukunftsweisender Materialien und Verfahren.